マーケティング コラムDX

DX特集②:それってデジタライゼーション?それともデジタイゼーション? DX推進に必要な視点とは

目次

- はじめに

- 1.デジタイゼーション(Digitization)

- 2.デジタライゼーション(Digitalization)

- 3.データを有効活用するためのポイント

- 4.新しいタイプのデータベース ~NoSQL~

- まとめ

はじめに

今回は、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」のお話しです。DXを推進するにあたって、これらをどのように進めて行けばよいのか、具体的な技術を紹介しながら説明します。

また、単なる「道具立て」としての「デジタイゼーション」で終わらせず、業務の変革を伴う「デジタライゼーション」を実現するため考え方、その要となる「データの活用方法」にも注目します。

1.デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーション(Digitization)は、アナログ的または物理的な対象物をコンピュータで扱えるよう電子データ化したり、それを利用する手段をコンピュータ化することを指しますが、その具体例を以下の4つに分けて説明します。

① 情報の記述方法のデジタイゼーション

② 情報の伝達手段のデジタイゼーション

③ 情報の保管方法のデジタイゼーション

④ 定型作業のデジタイゼーション

1.1 情報の記述方法のデジタイゼーション

この例としては、手書きの紙の文書をパソコンでWordファイルにしたり、Excel表を作成することが挙げられます。そして、配布用にそれをPDF化することもあるでしょう。

これは「ペーパーレス化」とも言われますが、書棚でのフォルダー管理がコンピュータの中で行われるようになるので、オフィススペースの簡素化・他の用途への有効活用が実現し、コスト削減にもつながります。

1.2 情報の伝達手段のデジタイゼーション

次は、情報を相手に送る方法についてです。これには幾つかの手段がありますが、代表的な2つについて以下に説明します。

① 電子メール

書類などの情報がPDFなどの電子ファイルになっていれば、郵送やFAXを使ってやり取りしていた業務を電子メールで行うことができます。また、それは作業の省力化にもつながります。

② Webフォーム

インターネット環境では、Webページ上のフィールドにテキストを書き込んだり、メニューから選択肢を指定するなどして、情報を直接送ることできるようになりました。例えば、税務署などの申請・申告でこのような仕組みが用意されています。

1.3 情報の保管方法のデジタイゼーション

コンピュータで電子的に作成したものであるかどうかに関わらず、これまでは出力した紙の文書を保管するのが基本でした。しかし、ハードディスクの容量が飛躍的に増大し、データ伝送の性能も向上する中、ファイルとして会社のサーバー上、あるいは最近ではクラウド上にデータを格納することができるようになりました。

ただし、その格納の仕方には工夫が必要です。欲しい情報を欲しい時に手に入れるには、書類を年月ごとに整理する、あるいは、図書館でジャンル・トピックごとに書籍が配置されるのと同じように、フォルダー構造をよく考えて構築する必要があります。

1.4 定型作業のデジタイゼーション

Webページの遷移やWebフォームへの文字入力、Excel操作など、パソコンを操作する事務作業をコンピュータにやらせる技術として話題になり、数年前の「働き方改革」のスローガンの下で多くの企業が導入したのがRPAです。

RPAは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略称で、その名の通り、パソコン操作をロボット(コンピュータのソフトウェア)にやらせて、退屈で面倒な作業から人を開放しよういうものです。

その場その場での判断の必要がなく、定型作業となっているものをプログラム化し、RPAのソフトウェアが実行します。例えば、次のような作業をプログラムすることができます。

- Webページのボタンクリックなどの操作

- Webページに表示される情報の取得

- Webフォームへの入力・送信

- Excelファイルの読み込み・書き込み

- 電子メールの自動送信・受信

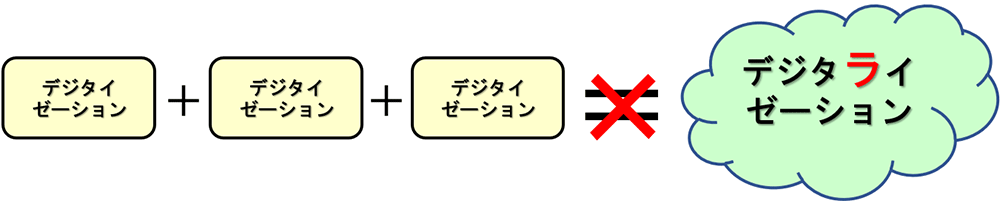

1.5 デジタイゼーションの羅列はデジタライゼーションに非ず

では、ここまでの4つのデジタイゼーションをまとめてみましょう。

表1. デジタイゼーションの類型

| Before | After | |

| 情報の記述方法 | 紙の書類 | 電子ファイル(Word、Excel、PDFなど) |

| 情報の伝達手段 | 郵送・FAX | 電子メール、Webフォーム |

| 情報の保管方法 | 書棚のバインダー | コンピュータ内のフォルダー |

| 定型作業 | 人 | ロボット(RPA) |

ただし、これだけではデータや伝達手段がコンピュータや電子機器に置き換わっただけで、業務プロセスそのものは変わっていません。RPAにしても、それだけで「DXやってます!」と高らかに謳い上げたくなりますが、「人手の作業をコンピュータにやらせる」だけであれば、まだデジタイゼーションの域を出ていません。

※もちろん、全体の業務プロセスを見直し、RPAを使ってそれらをコンピュータにやらせるのであれば、デジタライゼーションと言っても良いでしょう。つまり、RPAを導入するにしても、DXと見なせるような仕方で作業をロボットにまかせるとは何かという点を常に考えておかなければならないということです。

このように、デジタイゼーションは、時間やコストの削減にはなるかもしれませんが、DXの一つの「道具立て」に過ぎないのです。ここで終わってしまっては「DXをやった!」とは言えません。

DXの目指す「変革」は、その道具を使って、業務の流れ・やり方を変え、効率の良い業務遂行プロセスを構築しなければ意味がありません。それが、次のステップである「デジタライゼーション」です。

2.デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーション(Digitalization)では、デジタイゼーションで実現した様々な道具を使って業務を見直し、さらにそれを価値創出につなげます。

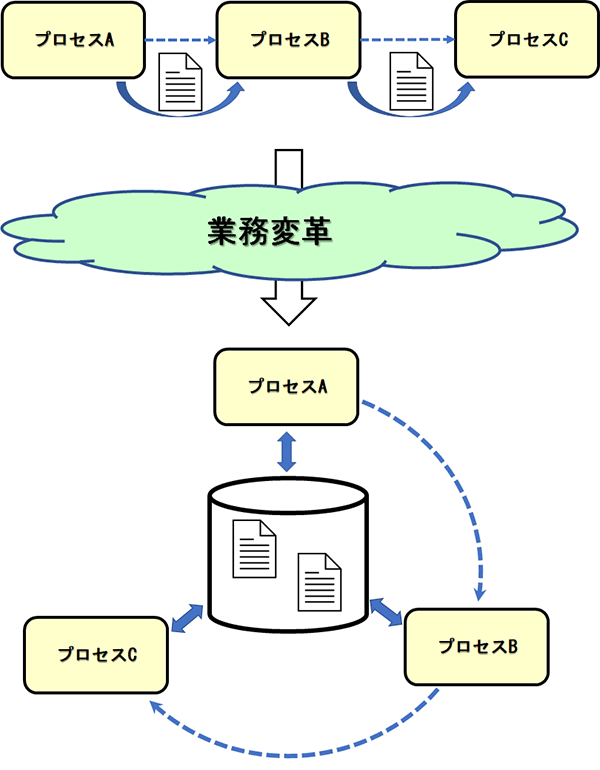

2.1 データを中心とした業務プロセスの変革

デジタイゼーションでは、情報が電子データ化されるので、業務はそのデータを使って行われることになります。つまり、業務の変革ではデータも大きなファクターとなります。

ここで取り上げたい業務プロセス変革のキーワードは、次の2つです。

- “業務がつながる”

- “データでつなげる”

業務は通常、文書やデータを受け渡すことによって進みます。業務プロセスの変革は、そのような「データの受け渡し方法の変革」とも言えるかもしれません。

インターネットですべての人が繋がるようになった今、データはサーバーやクラウドなどを使って一か所で管理し、それを皆でアクセスするようになりました。

通常の業務は、A⇒B⇒Cというような直列型のプロセスで、次々とデータが受け渡される構造になっている場合が多いでしょう。そのときに、Bが受け付けるデータ項目名とCが受け付けるデータ項目名が違っていたらどうなるでしょうか。BからCにデータを受け渡す前に、データの変換作業が必要になります。

個別のプロセス間でデータがやり取りされる直列の連結型ではなく、データ管理を一か所で行い、そこに関連するプロセスがぶら下がるというデータ中心のモデルを考えてみましょう。

データ管理機能にデータの「作成(Create)」「読み取り(Read)」「更新(Update)」「削除(Delete)」の仕事を担わせることによって、データを移動させながら処理するのではなく、データを中心に業務を回すのです。これによって、生産性が格段に向上します。

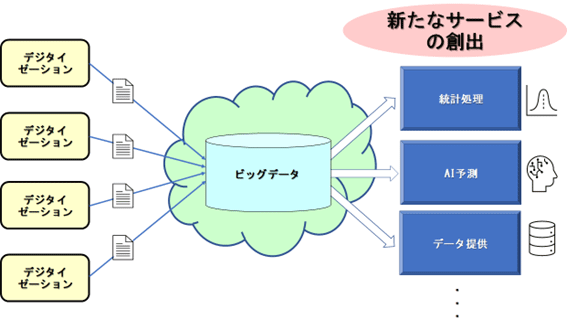

2.2 データの高次活用による価値創出の可能性

デジタイゼーションによって情報がデータ化されると、蓄積されたデータを分析・可視化して業務の推進や改善に役立てるなど、当初想定した用途以外でも、統計的手法を用いたデータサイエンスや最新のAI技術を使って新たな価値創出につなげることが可能になります。

例えば、決済手段がクレジットカードで電子化されると、そこには商品に関連した情報として「価格」「購入数」「購入した店舗」「購入(来店)時刻」などの情報がカード会社に蓄積されます。また、購入者に関する属性情報として「性別」「年齢層」などの情報もそこには含まれているでしょう。

これらを組み合わせて統計的に分析したりAIの手法で分析することによって、顧客の購買行動の傾向をつかみ、販売計画に役立てることができるでしょう。

これらデータの数は膨大なものとなり「ビッグデータ」と呼ばれますが、それを蓄積したデータベースは、業務推進に役立つ重要な知見が得られる宝の山のようなものです。

このようにデジタイゼーションによって生み出されるデータを高次活用すれば、統計処理、AI予測、個人情報に配慮した形で加工したデータの販売などの新たなサービスを創出することもできます。

注)個人情報は、名前は匿名化・仮名化する、年齢は実年齢ではなく“10代”、“20代”のような範囲記述で提供するなどの制約が出てきます。これらは利用者からの同意を取る必要もあり、欧州ではGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)、日本では個人情報保護法などの法律に従わなければなりませんので、法令順守と十分な配慮が必要です。

3.データを有効活用するためのポイント

電子的に情報をデータ化して管理するにあたっては、さらにそれを実効性のあるものとするために考えるべきポイントがあります。

一つは、コンピュータシステム間でスムーズにデータをやり取りするためのデータ項目と値の標準化です。もう一つは、例えばメタデータを使って、データについて利用者に分かりやすく説明する仕組みを提供し、データのユーザビリティを向上させることです。

前者は、コンピュータとコンピュータの間での話であり、後者はコンピュータと人との間のUX(ユーザエクスペリエンス)の話です。

3.1 データの統一・標準化の重要性

データは、Excel(CSV)、XML、JSONなど、様々な表現形式で記述されますが、そこに書かれている「データの意味」は、誰もが共通に理解できるようにしておかなければ、コンピュータシステム間でデータをやり取りしたとときに、それを処理することはできないでしょう。受け取ったデータの意味が分からないからです。

データの意味は「データ項目」とその「値」によって表されますが、以下のような状況ではその意味は伝わりません。

データ項目

例えば、何かの商品購入サイトで、メーカーごとに「値段」「価格」という異なるデータ項目名でデータが管理されていたとすれば、値段による比較や横断検索はできなくなってしまうでしょう。

値

例えば、農作物のデータで、あるシステムで「じゃがいも」と言っているものを別のシステムで「馬鈴薯」と表現した場合、コンピュータでは別の文字列のため、同一物であることは認識できません。用語を統一したり、コード番号を割り振って表現するなどの工夫が必要です。

このように、「データがつながる」ためには、データ項目やデータ値の統一が不可欠です。

データを一ヶ所で管理して皆がそこにアクセスする前述の仕組みを実現するには、関連するプロセスで共通のデータ形式を採用していることが前提となります。

そして、そのような共通のデータ形式に準拠していれば、データベース製品やアプリケーション製品の乗り換え(マイグレーション)も容易になり、ベンダーロックインを回避することもできるでしょう。

2025年問題は、特定ベンダーの製品のサポート終了が発端でしたが、そのような問題を防ぐためにも、データを如何にベンダーに依存しない形で持つかということは、検討すべき重要なポイントとなります。

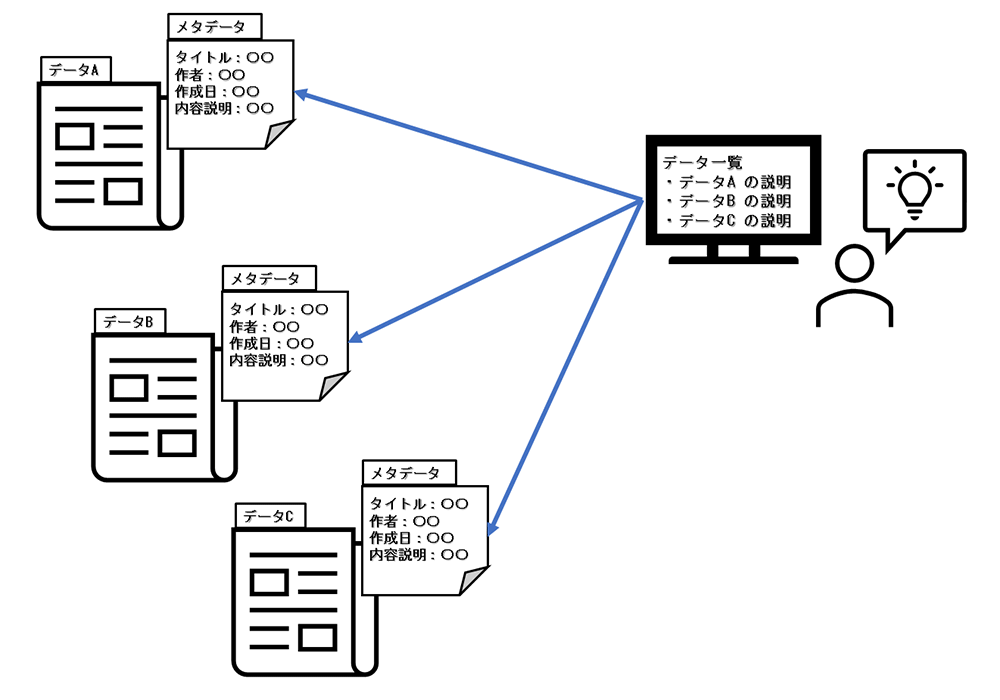

3.2 データの利用環境を整備しUXを向上させるための工夫~メタデータの付与~

デジタイゼーションによって、情報が電子データとしてコンピュータで扱えるようになったのであれば、それをさらに効果的に利用するための一つの方法をここで紹介します。それは、データの説明情報となるメタデータ(metadata:字義的には「データのためのデータ」)の付与です。これは、UX(ユーザーエクスペリエンス)を向上させ、データの活用環境を整えるものとなります。

電子データになったとしても、紙媒体と同様な情報しか含まれていなければ、どのようにして膨大な資料の中から欲しい情報を探し出せばよいのでしょうか。せっかく「形式知」としてデータが蓄えられても、それを見つけられなければ宝の持ち腐れとなり、企業や組織にとっては損失となるでしょう。

一つの解法としては、「全文検索」がありますが、もう一つの方法として「メタデータ(書誌情報)」を一つ一つのファイルに付与し、そのメタ情報を手掛かりにして欲しい情報を探すと言う方法があります。

「メタデータ(書誌情報)」とは、「タイトル」「トピック」「説明」「作成者」「作成日時」「言語」「ファイル形式」など、データが何なのかを簡単に紹介するものです。

手持ちのデータをWeb上で公開するときに、メタデータの説明内容を表示させることもできるでしょうし、メタデータを検索対象にすれば、ユーザーは自分が欲しいデータにたどり着きやすくなるでしょう。

4.新しいタイプのデータベース ~NoSQL~

企業などの組織では、人事情報、顧客情報、売上情報、会計情報など、簡単な表形式のデータ管理から、複雑に帳票を関連付けたものまで、ほとんどの場合データベースで管理されています。

データベースは企業情報の基盤をなすもので、2025年問題の発端となったERP製品も、データベースと連携して動いています。データベースをシステムの心臓に例えるなら、データは血液、データ流通・データ活用は血流に相当すると言えるでしょう。そのようにしてデータベースは、組織活動を活性化する中心的な役割を果たします。

4.1 NoSQLとは

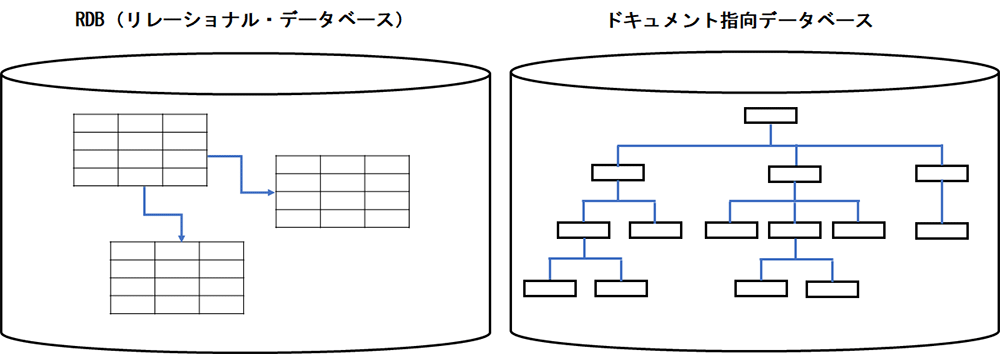

データベース管理システムの多くは「表」に情報を入れ、管理し、必要な情報を取り出すという「リレーショナル・データベース(relational database:RDB)」という方式が採用されています。そして、その操作をSQL(Structured Query Language)というデータベース操作言語で記述します。

このように、現在でも主流であるリレーショナル・データベース(RDB)も、理論の提唱から50年、製品化されてから40年以上経ちました。そして、ここに来て新たにNoSQLという言葉を耳にするようになりました。

NoSQLは、リレーショナル・データベース以外のデータベースの総称であり、以下のようなタイプが存在します。

- KVS(Key-Value Store:キー・バリュー・ストア)

キーとバリューの2つのペアでデータを管理するもの - グラフ・データベース(graph database)

データ項目がセマンティックWeb的な関係性で結びついたもの - ドキュメント指向データベース(document-oriented database)

XMLやJSONなどのデータ項目が非定型(木構造)で表現されるもの

この記事では、この中でから「ドキュメント指向データベース」を紹介します。

4.2 ドキュメント指向データベース(document-oriented database)

「ドキュメント」という言葉は文書・書類という意味なので、Wordなどの文書データを保存するデータベースという意味に勘違いされることがあるかもしれませんが、これはデータ構造の一つのタイプを表す言葉として使われています。

RDBが2次元の表形式にデータを割り当てる方式であったのに対し、木構造でデータを管理する方式のことをドキュメント型と言います。

参考)W3C規格のXML(Extensible Markup Language)は、元々マニュアルや書籍などの「ドキュメント」の「章」「節」「項」「段落」といった文書構造を木構造で表せるようにした文書処理のための規格でした。その後あらゆるデータ構造の記述に使われるようになりましたが、XMLが対象にする木構造データ・階層構造データは、マニュアルや書籍ではなくても、そのまま「ドキュメント」と呼ばれています。

会計情報など帳票はRDBの表で記述するのが自然かもしれませんが、世の中にはそのような形式ではないものも数多く存在します。例えば、組織の階層構造、家系図などは、明らかに木構造で表現されるべきものです。

このようなデータ構造を素直にXMLや最近急速に利用が進んでいるJSONの記法で表現してデータベースに格納し、データの問合せや取り出しを行うのがドキュメント指向データベースです。

SQLが表形式のデータへの問合せ言語であったのに対し、XMLにはXPath(XML Path Language)というデータ特定の記述があります。XMLデータはOracleなどのRDB製品も20年前からサポートしていますし、PostgreSQLなどのRDBオープンソースソフトウェアでもXMLデータを扱えます。これらは、当時その名称はありませんでしたが、NoSQLデータベースの一つと考えることができます。

ドキュメント指向DBでは、RDBの表のスキーマ定義やその正規化に多大の労力を要し、時間が経つにつれ表の数が膨大なものとなり、パフォーマンス低下の原因にもなることがあります。

それに対し、XMLなどのドキュメント指向DBは、ファイル(データ)として一つのXMLデータが格納されているだけの簡単な仕組みであり、スキーマの変更も容易です(※XMLのスキーマはRDBのスキーマとは意味が違いますが、簡単に言えばデータ構造定義のことです)。

最近では、主要なデータベース製品は、XMLだけではなくJSONのデータも扱えるようになっていますが、XMLやJSONであれば、取り出してテキストファイルとして扱うことができるので、格納するデータベース製品の移行(マイグレーション)も容易になり、ベンダーロックインを避けることもできます。

なお、皆がアクセスできるようにした中央管理型のデータ管理にしても、XMLやJSONを使ったドキュメント指向DBにしても、扱う対象となるデータが統一されていなければ、プロセス間のデータ活用や他組織とのやり取りに使うことはできません。

データ統一の作業は、データのやり取りを行う関係者である業界などで行うことになりますが、そのような「標準化」を経て、より多くの人達が使えるデータ利活用の環境が整います。

業務プロセスをつなぐには、このようにデータの統一と標準化を行ってデータの共通理解が得られるようにしておくことが大前提であることを認識しておきましょう。

まとめ

様々なデジタイゼーションの製品が存在しますが、単なるデジタイゼーションではDXとは言えません。DXの目指す業務の変革をもたらすデジタライゼーションでは、“業務がつながる” ためにそれらをどのように組み合わせれば良いか、もっと効率のよい業務の流れが作れないか等のアイデアや工夫が必要となります。

その際の重要な検討項目が「データ」です。一連の業務を “データでつなげる” ことができるような統一・標準化は、企業をまたいだ業界全体で取り組まなければならない課題であり、時間と労力がかかるかもしれませんが、そのような地道な活動の上に実効性のあるDXが実現できるのです。

次回もDXのIT的な側面での話題を取り上げます。どうぞお楽しみに。